-

Détails

-

Le prix Nobel a été attribué pour moitié au scientifique Italien Giorgio Parisi, récompensé « pour la découverte de l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques, de l’échelle atomique à l’échelle planétaire ». On sait qu’à l’échelle atomique, il est un spécialiste du « boson de Higgs ». Il faudrait approfondir le lien qu’il en fait à l’« échelle planétaire ».

Le prix Nobel a été attribué pour moitié au scientifique Italien Giorgio Parisi, récompensé « pour la découverte de l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques, de l’échelle atomique à l’échelle planétaire ». On sait qu’à l’échelle atomique, il est un spécialiste du « boson de Higgs ». Il faudrait approfondir le lien qu’il en fait à l’« échelle planétaire ».

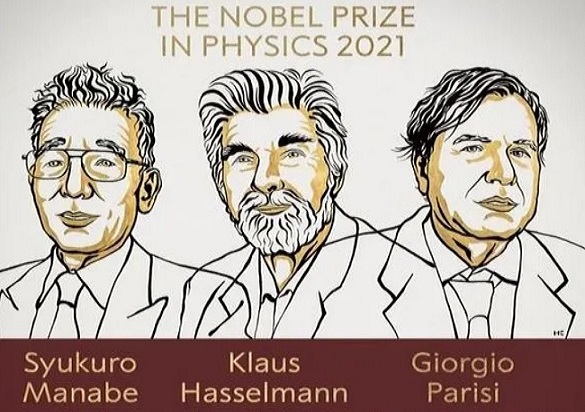

Les deux autres prix Nobel ont été attribués à deux climatologues, Syukuro Manabe, 90 ans, Américain d’origine japonaise, ancien professeur à Princeton, et l’Allemand Klaus Hasselmann, 89 ans, ancien directeur de l’Institut de météorologie Max-Planck, à Hambourg.

Göran Hansson, secrétaire général de l’Académie des sciences suédoise, a indiqué que ce prix récompensait leurs « recherches sur la modélisation physique du climat de la terre et les prévisions fiables du réchauffement climatique ».

On est en droit de s’interroger sur ces mérites. En effet, tous les deux ont été les grands artistes d’introduction de « flux d’ajustements », dans les modèles numériques quand ceux-ci s’éloignaient des observations. Or, le Giec a reconnu en 1995, sans détours, que « La nécessité d’introduire des flux de correction est une reconnaissance explicite des insuffisances des composants des modèles climatiques couplés [océan-atmosphère]. »[1] Le même rapport reconnaissait que les flux sont « relativement importants »[2].

On est donc en droit de s’interroger si l’attribution de ces prix Nobel à des nonagénaires, une fois de plus une belle opération de communication pour démontrer que la cause est entendue et qu’il ne faut pas y revenir.

En tout état de cause, un modèle qui s’acharne à ne comparer des observations climatiques que sur 150 ans, ne pourra jamais donner l’explication de la période chaude médiévale, ni du petit âge glaciaire qui a suivi.

Revenons sur ces procédures d’ajustement de flux

Analyse: "Les2ailes.com"

-

Détails

-

Église Klosterkirche Fussen Bavière

Église Klosterkirche Fussen Bavière

Laudato si est une encyclique d’espérance. Malheureusement, elle est souvent mal interprétée par un militantisme chrétien qui en fait une mauvaise lecture, en particulier du 1er paragraphe sur l’état de la maison commune. Le pape explique qu’il se fonde sur le consensus climatique. Mais, le Pape François n’est pas dupe. Il connait les limites des consensus : « Une menace parcourt le monde, écrivait-il en 2013, celle de la "mondialisation de l’uniformité hégémonique" caractérisée par la "pensée unique"». Benoit XVI disait que « le consensus de la majorité devient le dernier mot auquel nous devons obéir. Et ce consensus … peut également être un "consensus du mal" ». … On pourrait ajouter un « "consensus du mensonge" » !

En sciences, en appeler au consensus n’est qu’un argument d’autorité qui n’apporte aucune autorité aux arguments.

Le Pape est d’autant moins dupe qu’il répète deux fois que « l'Église n’a pas à prendre parti sur ces sujets ; j’appelle à un débat honnête et transparent » (Laudato si § 61 et 188). Dans la mesure où l’écologie est un signe des temps, l'Église doit donc s’ouvrir au dialogue contradictoire si elle veut remplir sa mission de discernement. Et comment un débat peut-il être honnête sans être contradictoire et transparent s’il n’est pas public. On ne peut en rester à des discussions d’alcôves.

Faire ce constat n’est pas une remise en cause de l'Église. Elle est notre mère et nul ne peut se passer de sa mère, même si elle n’est pas parfaite. Elle est sainte tout en étant traversée par les fléaux de son temps… comme chacun de nous l'est d’ailleurs. Quels fléaux ?

Analyse « les2ailes.com »