Joseph E. STIGLITZ, Prix Nobel d’économie en 2001, a acquis sa notoriété populaire à la suite de ses violentes critiques envers le FMI et la Banque mondiale, émises peu après son départ de la Banque mondiale en 2000, alors qu'il y était économiste en chef. Il se dit qu’il pourrait participer avant la fin de l’année, à un débat public à Paris. Quel pourrait être son discours ?

Joseph E. STIGLITZ, Prix Nobel d’économie en 2001, a acquis sa notoriété populaire à la suite de ses violentes critiques envers le FMI et la Banque mondiale, émises peu après son départ de la Banque mondiale en 2000, alors qu'il y était économiste en chef. Il se dit qu’il pourrait participer avant la fin de l’année, à un débat public à Paris. Quel pourrait être son discours ?

Source : Joseph E. STIGLITZ: « Pour un commerce mondial plus juste » (Collection « le livre de poche »)

Commentaire de « les2ailes.com »

Les citations ci-dessous sont toutes tirées de l’ouvrage de Joseph STIGLITZ « Pour un commerce mondial plus juste » (Collection « le livre de poche », publié en anglais en 2005). Voyons succesivement:

Les leçons d’accords à l’OMC particulièrement funestes pour les pays en développement

Joseph STIGLITZ analyse les négociations de l’OMC à Doha en novembre 2001. Il explique que dans la phase préparatoire à cette réunion, les pays en développement étaient « nombreux à craindre que les grands pays industrialisés ne pèsent de tout leur poids pour imposer des accords qui les désavantageraient. C’est ce qui s’était passé, semble-t-il, dans l’Uruguay Round ». (p. 36)

En septembre 2003, l’OMC a tenu une nouvelle conférence ministérielle à Cancun : « certains, en particulier les Etats Unis, ont menacé d’abandonner la démarche multilatérale et de passer à une approche bilatérale. Introduisant un distingo entre les pays « qui peuvent » et les autres, ils ont suggéré que les premiers bénéficieraient d’accords bilatéraux. Les petits pays en développement savaient que, dans ces discussions bilatérales, le rapport de force leur était encore plus défavorable que dans le cadre multilatéral ». (p. 40)

« Nous précisons les fondements conceptuels des propositions concrètes de ce livre, à commencer par la thèse voulant que la libéralisation du commerce soit, en général, bonne pour le bien-être. Mais nous montrons ensuite que les postulats sur lesquels repose cette thèse ne sont pas entièrement vérifiés pour certains pays, en particulier les moins avancés ». (p. 41)

Pourtant, Joseph STIGLITZ montre que le commerce peut certes favoriser le développement : des leçons sont à tirer de l’Asie orientale. Le Japon et d’autres pays de la région ont montré que « les phases initiales du développement ne s’accompagnaient pas forcément d’une montée des inégalités. Au contraire, la nouvelle prospérité a été largement partagée et des millions de personnes sont sorties de la pauvreté. En Malaisie et en Thaïlande, par exemple, le taux de pauvreté est passé de près de 50 % dans les années 1960 à moins de 20 % à la fin du siècle » (p. 52)… « Singapour et la Malaisie ont élaboré une stratégie consistant à attirer de grandes multinationales étrangères, puis à encourager le développement de grappes d’activités autour d’elles » (p. 53).

L’Amérique latine a, de son côté, soutenu la « substitution aux importations » alors que l’Asie avait fait la « promotion des exportations ». « Cette substitution aux importations reposait sur une idée controversée… qu’on appelle souvent ‘‘l’argument de l’industrie naissante’’. L’un des volets du raisonnement suggère que les entreprises peuvent avoir besoin d’une période initiale d’apprentissage avant de pouvoir concurrencer avec succès des firmes étrangères mieux ancrées. Les adversaires de cette thèse rétorquaient que, si une firme avait vraiment vocation à devenir rentable, elle devait pouvoir financer sa phase d’apprentissage en recourant aux marchés privés des capitaux » (p.61)… « Mais à la fin des années 1970, la dette extérieure de la région avait explosé et le service de cette dette avait atteint… près du tiers des recettes d’exportation de la région. On a laissé les pays latino-américains supporter le risque des fluctuations des taux d’intérêts. Quand la Federal Reserve des Etats Unis les a propulsés à des niveaux sans précédent, de nombreux pays ont perdu pied, … se sont retrouvés en cessation de paiement peu après la hausse des taux d’intérêts américains ». (p. 63). De leurs côtés, « les pays d’Asie ont suivi des politiques de développement élaborées qui associaient l’intervention de l’état à la promotion des exportations et à des contrôles sur le volume et la qualité des flux entrants de capitaux. De plus, ils ont effectué leur libéralisation par étapes, prêté une grande attention à la politique sociale, notamment à l’éducation et à l’inégalité, et investi massivement dans les infrastructures et la technologie » (p. 65).

Joseph STIGLITZ prend également le cas du Mexique qui est entré en 1994 dans l’Union douanière ALENA avec les USA et le Canada. Il en tire trois leçons : « La première est que la libéralisation, de toute évidence, n’assure pas en soi la croissance, et que son impact peut très bien être annulé par d’autres facteurs »… Deuxièmement, « le Mexique n’a pas fait les investissements nécessaires… à cause de la faiblesse de ses recettes fiscales, aggravée par la perte de ses revenus douaniers » (p. 62). Troisièmement, « les agriculteurs des Etats Unis exportent beaucoup de leurs produits au Mexique, à des coûts très inférieurs à ceux du marché local, ce qui fait baisser les prix pour les paysans locaux … Un cinquième de la population active du Mexique travaille dans l’agriculture, et 75% des pauvres vivent dans les campagnes… L’expérience du Mexique avec l’ALENA est un avertissement » (p.67)

Des théories économiques libérales déconnectées des réalités !

A lire cet historique, on peut se demander pourquoi ces exemples de libéralisation du commerce n’ont pas favorisé le « bien-être » ? En fait, « la plupart des arguments traditionnels du libre-échange font valoir non la croissance mais l’efficacité. Autrement dit, la libéralisation modifie le degré de bien-être plus que le taux de croissance à long terme… La libéralisation du commerce est censée permettre un redéploiement des ressources de secteurs protégés à productivité faible vers des secteurs exportateurs à haute productivité. Mais ce raisonnement suppose que les ressources sont, au départ, pleinement employées, alors que, dans la plupart des pays en développement, le chômage est élevé en permanence ». (p. 69). Malheureusement, ajoute-t-il, « la plupart des modèles qui tentent de traiter les questions des gains de bien être à attendre de la libéralisation des échanges postulent le plein emploi, donc n’apportent pas de réponse à cette question cruciale : l’impact de la libéralisation sur des économies aux ressources sous-employées. » (p. 70).

« L’une des forces de l’économie de marché est que les prix assurent toute la coordination nécessaire : on n’a pas besoin d’un planificateur central. Mais, dans les pays en développement, les marchés sont souvent inexistants ou, s’ils existent, ne fonctionnent pas bien, donc les prix ne peuvent pas jouer ce rôle crucial ». (p. 71)

Par ailleurs, Joseph STIGLITZ explique que « la nécessité d’assurer des revenus à l’état peut aussi, dans certaines circonstances, justifier une taxation du commerce ». (p. 72). Il ajoute : « Les institutions internationales ont récemment incité les pays en voie de développement à réduire leurs taxes sur le commerce et à développer une fiscalité indirecte sur les marchandises, comme la taxe à la valeur ajoutée (TVA). Mais de nombreux pays en développement ont de vastes économies parallèles qui échappent à la fiscalité indirecte. » (p. 73)

Enfin, « l’ouverture au commerce n’améliore pas la situation de tous dans un pays. Elle modifie la répartition du revenu et fait donc des gagnants et des perdants ». On imagine des mécanismes d’indemnisation des perdants par les gagnants, mais dans ces pays « ce type d’indemnisation a rarement lieu » (p 73)

Face à ces échecs du marché montre peut-être qu’une intervention de l’état est nécessaire. Mais la théorie libérale explique [1] qu’en général, « les droits de douane sont le ènième instrument souhaitable après les aides à la formation, à l’emploi, à la production et à la diffusion du savoir. Mais souvent, dans les pays en développement pauvres et arriérés, il n’est pas possible, en pratique, de mettre en place ces instruments. Même si la politique commerciale est le ènième meilleur instrument, il faut s’abstenir de libéraliser le commerce jusqu’au jour où l’une des solutions préférables n-1 sera réalisable et mise en œuvre avec succès ». (pp 77-78)

Joseph STIGLITZ conclut : « Il est pratiquement certain que la libéralisation n’est pas le facteur le plus important pour la croissance…Il est difficile de voir sur quoi se fonde cet enthousiasme pour la libéralisation du commerce sans restriction » (pp. 82-83). D’ailleurs, remarque-t-il, « les premiers résultats d’une recherche en cours à l’université de Colombia suggèrent que la libéralisation des échanges peut avoir des effets positifs sur des pays à taux de chômage faible, mais des effets négatifs sur des pays à taux de chômage élevé » (p. 84)

Quels principes poser pour relancer une croissance équitable ?

Joseph STIGLITZ montre qu’il faudrait proposer des principes favorables à un vrai développement, à commencer par la création d’une « source impartiale et publique d’analyse des effets des différentes initiatives sur les divers pays et sur divers groupes sociaux en leur sein » (page 43).

Il consacre un chapitre à la « nécessité d’un traitement spécial des pays en développement, car l’ajustement à de nouvelles règles commerciales a des coûts particulièrement élevés pour ces pays, dont les institutions sont les plus faibles et les populations les plus vulnérables » (p. 44).

Il faut ensuite corriger les déséquilibres passés.

En 1993, l’Uruguay Round prévoyait qu’une « large part des gains devait aller aux pays en développement » (p. 100). En fait, beaucoup des pays les plus pauvres on vu « leur situation s’aggraver à cause de l’Uruguay Round. Selon certaines estimations, il fait perdre aux 48 pays les moins avancés du monde 600 millions de dollars par an… L’une des raisons de cette évolution, c’est que les accords réels et la suite des évènements n’ont pas reflété les scénarios des modèles » (p 101). Ainsi, « après la mise en œuvre des engagements de l’Uruguay Round, le droit de douane moyen de l’OCDE sur les importations provenant des pays en développement est quatre fois plus élevé que sur les importations provenant de l’OCDE [2] » (p 102). Or, explique Joseph STIGLITZ , « de nombreuses règles limitaient les options politiques des pays en développement (leur politique industrielle par exemple). Parfois, elles interdisaient l’usage d’instruments dont s’étaient servis les pays développés eux-mêmes dans des phases comparables de leur croissance » (p. 102). Certes, on avait promis des aides, mais, « les pays en développement ont pris des engagements contraignants qu’ils doivent mettre en œuvre, en échange de promesses d’aide non contraignantes [3] » (p. 103)

Quels pourraient être les principes fondamentaux et les bases d’un nouvel accord équitable ?

Joseph STIGLITZ explique que l’une des raisons pour lesquelles le développement tant attendu s’est en fait effondré, « c’est que, par son mode de fonctionnement, l’OMC est une institution mercantiliste, fondée sur le marchandage, où chacun recherche son propre intérêt ». Le concept même de développement exigerait, dit-il, « de rompre radicalement avec ce mercantilisme et de s’entendre collectivement sur des principes. » (p 127).

Pour Joseph STIGLITZ, le premier de ces principes, c’est que « tout accord doit être évalué en fonction de son impact sur le développement ; tout ce qui a un impact sur le développement doit être exclu du programme des négociations » (p.128). Un second principe est que « tout accord qui nuit davantage aux pays en développement ou bénéficie davantage aux pays développés, quand on le mesure aux gains nets en % du PIB, doit être présumé injuste » (p. 139). Dès lors, ajoute-t-il, « le secrétariat de l’OMC devrait être chargé de produire une analyse d’incidence en équilibre général, comme on le fait quand on introduit des impôts, afin d’essayer d’évaluer l’effet de chaque proposition sur chaque pays » (p. 129). En effet, l’impact ne sera probablement pas identique sur tous les pays en développement et sur toutes les catégories sociales en leur sein.

Ainsi, « l’élimination des subventions agricoles des pays développés, par exemple, fera vraisemblablement monter les cours des denrées agricoles, ce qui bénéficiera aux pays qui les exportent mais nuira à ceux qui les importent et désavantagera ceux qui les consomment. L’élimination de ces subventions se traduira donc pour les pays en développement par un transfert de bien-être. Mais son effet net sera probablement favorable au développement. Même si les pays importateurs nets y perdent globalement, l’impact de la réforme sur la répartition est potentiellement positif dans les pays pauvres, puisque les producteurs et les populations rurales qui vivent de l’agriculture, comptent parmi les collectivités les plus pauvres de ces pays » (pp. 129-130).

Il convient d’être prudent dans ces études d’impact car « les résultats des modèles d’équilibre général dépendent beaucoup de leurs hypothèses de départ. Une grande partie des analyses d’impact… postule le plein emploi des ressources, la concurrence parfaite et des marchés qui fonctionnent bien, hypothèses d’une validité douteuse pour tous les pays, mais particulièrement problématiques pour les pays en développement ». Ces modèles sont trop statiques et « décrivent le passage d’un état stable » à un autre, mais sans intégrer les coûts liés à la transition, ni les conséquences pour les économies qui, à l’origine, ne se trouvaient pas dans un état stable ». (p. 130)

Joseph STIGLITZ met en garde : « Avec le chômage, la libéralisation des échanges n’est pas nécessaire pour libérer des ressources à l’intention des secteurs les plus productifs. Les travailleurs risquent simplement de passer de secteurs protégés peu productifs au chômage, ce qui réduit le revenu national et accroît la pauvreté » (p 131)

Il éclaire un autre défaut des modèles : « Un autre postulat important de la plupart des analyses est qu’il n’existe aucune incertitude, aucun risque. Or les changements de régime commercial modifient l’exposition des pays aux risques [4]. En l’absence de bons marchés des assurances, cette exposition accrue au risque peut engendrer des effets de première grandeur sur le bien-être » (p.132).

L’application de ces principes doit autoriser des traitements spéciaux pour les pays en développement.

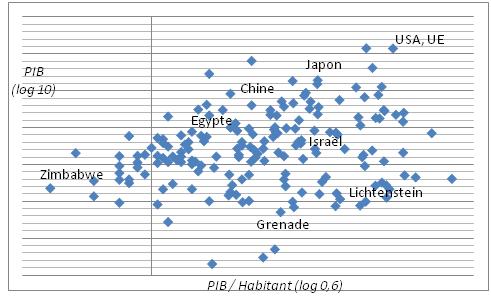

Parmi ces traitements spéciaux, « il faudrait que chaque membre de l’OMC accepte d’ouvrir son marché en libre accès à tous les produits de tous les pays en développement plus pauvres et plus petits que lui. Tout pays en développement pourrait ainsi accéder librement à tout marché ayant à la fois un PIB supérieur au sien et un PIB par habitant supérieur au sien. Cette forme de traitement spécial et différencié serait obligatoire pour tous les pays, développés et en développement ». (p. 163).

Joseph STIGLITZ explique que cette mesure réaliserait une importante libéralisation générale et en particulier pour les échanges Sud-Sud. Elle répartirait les obligations de manière progressive au fur et à mesure que les pays se développeraient (p 166-167). Il faudrait toutefois « veiller à ce que cette mesure ne soit pas sabotée par des clauses techniques comme les règles d’origine » (p 183).

Joseph STIGLITZ explique que cette mesure réaliserait une importante libéralisation générale et en particulier pour les échanges Sud-Sud. Elle répartirait les obligations de manière progressive au fur et à mesure que les pays se développeraient (p 166-167). Il faudrait toutefois « veiller à ce que cette mesure ne soit pas sabotée par des clauses techniques comme les règles d’origine » (p 183).

Il faudrait également permettre aux pays en développement de faire respecter leurs droits face aux pays développés. Or le règlement des différents leur est inaccessible. On pourrait imaginer de « monétiser les sanctions et de pouvoir vendre aux enchères le droit de sanctionner » (p. 191)

Pour l’agriculture, Joseph STIGLITZ suggère plus particulièrement que « l’OMC doit se concentrer sur la libéralisation des denrées pour lesquelles l’impact positif sur les producteurs est le plus grand et l’impact négatif sur les consommateurs le plus faible. L’un des facteurs qui déterminent l’effet net de ce type de réforme est le degré de protectionnisme pour chaque denrée, donc l’ampleur de la libéralisation sur les prix » (p.201).

Il conviendrait également qu’une « partie des fonds que les pays développés consacraient aux subventions soit réorientée pour aider les pays en développement à opérer la transition » (p. 203)

[1] Voir étude de WM Corden « tarriffs, subsidies and the terms of trade » (Economica 1980, vol 24, pp235-242)

[2] Extrait d’un