-

Détails

-

"Un problème bien posé est à moitié résolu"

"Un problème bien posé est à moitié résolu"

(John Dewey, "Logic; the theory of inquiry", 1938)

Il ne suffit pas d’être critique sur la thèse du Giec qui voit dans l’activité humaine une cause essentielle de la période chaude climatique actuelle en montrant, par exemple, l’incongruité consistant à ne retenir que les 150 dernières années d'observations Comment ces modèles peuvent-ils, sur une période aussi courte, expliquer le réchauffement du moyen-âge et le refroidissement du petit âge glaciaire ? Par ailleurs les modèles du Giec n’ont recours à aucune probabilité calculée, mais à ce qu’il qualifie de probabilités subjectives (AR5 GT2, § 2.6.2). Enfin, le G.I.E.C. reconnait qu’il est conduit à éliminer certains facteurs pour limiter la complexité, en particulier le rôle des nuages : dans leurs modèles, le G.I.E.C. ne retient que « des conditions de ciel clair … ». !

Il ne suffit pas, même si c’est indispensable, de quantifier une relation de cause à effet entre les variations d’activité solaire et les variations de températures pour être convaincu que le soleil est le principal moteur de la mécanique climatique. À cette fin, il faut avoir recours à une discipline : l’identification des systèmes complexes.

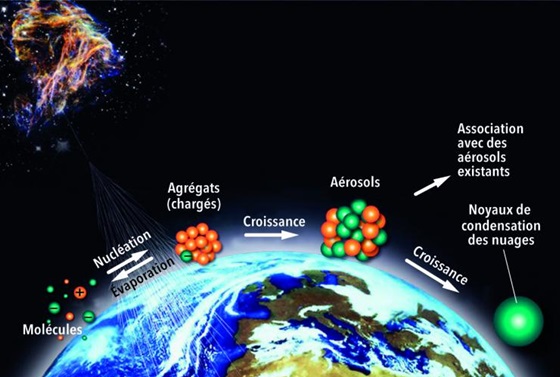

Pour approfondir le sujet, il faut expliquer le mécanisme de cet impact solaire sur le climat. Et en particulier le lien entre les rayons cosmiques et la formation des nuages.

En 2010, la faculté de Physique de l’université Nationale du Vienam a présenté la soutenance de thèse de Nguyễn Văn Hiệp, spécialiste de physique nucléaire. Son mémoire était intitulé « Réchauffement climatique et rayons cosmiques ». Nous reprendrons, ci-dessous, une grosse partie de ce document, à la fois précis et suffisamment clair pour vulgariser les travaux de 1997 menés par Svensmark et Friis-Christensen[3]. Ces scientifiques ont découvert que la couverture nuageuse globale de la planète était en étroite corrélation avec l’intensité du rayonnement cosmique galactique, laquelle est à son tour modulée par le cycle d’activité solaire dont l’abondance des taches solaires est une mesure. La terre est en partie protégée du rayonnement cosmique par le champ magnétique qui règne à l’intérieur du système solaire, lequel est perturbé par le vent solaire dont l’intensité fluctue en fonction de l’activité solaire. L’intensité du vent solaire et le champ magnétique qu’il transporte ont plus que doublé au cours du siècle dernier[4]. L’augmentation du champ magnétique est telle qu’au cours de cette même période l’intensité des rayons cosmiques qui atteignent la terre a diminué d’environ 15%.

Reste encore à essayer de comprendre ce que sont les rayons cosmiques et les fameux aérosols indispensables à la formation des nuages. Telle est l’objectif de cet article.

Source principale : thèse de Nguyễn Văn Hiệp (2010)

Analyse: "les2ailes.com"