-

Détails

-

"Que l'autorité se charge d'être juste; nous nous chargeons d'être heureux"

"Que l'autorité se charge d'être juste; nous nous chargeons d'être heureux"

(Benjamin Constant, "De la liberté des anciens")

Il est de bon ton de revendiquer une démocratie participative. L’expression est « fourre tout », c'est-à-dire que son contenu ne précise rien puisque tout le monde y a recours : qui serait contre la démocratie et contre la participation ? Il est des consensus qui sont suspects. Au sens de leurs promoteurs, la « participation » des citoyens s’élaborent autour de conférences de consensus qui ne sont que des procédures sans votes.

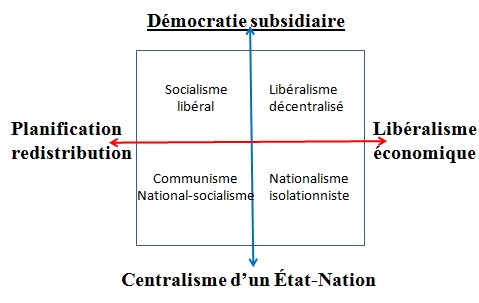

Nous plaidons plutôt pour une démocratie subsidiaire qui a le mérite de bien expliciter ce qu’elle propose. Au nom du principe de subsidiarité, cette démocratie se construit au niveau de l’individu (Dignité de l’homme), de la famille, des associations, des églises, du monde universitaire ou artistique et de la démocratie locale.

Une démocratie subsidiaire assure la prise en compte et l’acceptation des particularismes et de la multiplicité des lieux de décision et de leur légitimité. Elle accepte l’esprit de dissidence, de résistance et de liberté de conscience comme des richesses de la société.

Une démocratie subsidiaire harmonise son bon fonctionnement, plus qu’elle ne les dirige, l’action de l’ensemble de ses corps et de ses sous-ensembles. Elle est à l’opposé d’une « direction des affaires accaparée par des oligarchies de compétents »[1] que craignait Paul Ricoeur.

En matière d'écologie, la démocratie participative consiste à "produire des consensus", dans des "lieux de consensus", en suivant des "procédures de consensus" pour formater les participants à une cause retenue a priori, et pour culpabiliser les "dissensuels", les ignorer, voire les éliminer. Au contraire, la démocratie subsidiaire consiste à organiser, et même à financer, des recherches contradictoires, à les mettre en débat public et transparent, permettant aux cellules les plus réduites de la société, même si elles ne sont pas compétentes, de se faire une idée de la qualité du débat et de prendre parti.

Analyse "les2ailes.com"